今日から小学校最後の学期、3学期がスタートしました。

中学へ進学する準備をする大切な学期です。

子供たちは、それぞれ目当てをもって登校してきたようで、

引き締まった顔をしていました。

クラスの友達と一緒に過ごすのも、今学期限り。

仲よく「すごろく」をしながら、冬休みのことについて話をしました。

さらに仲よくなってよい思い出をつくっていけるとよいですね。

今日から小学校最後の学期、3学期がスタートしました。

中学へ進学する準備をする大切な学期です。

子供たちは、それぞれ目当てをもって登校してきたようで、

引き締まった顔をしていました。

クラスの友達と一緒に過ごすのも、今学期限り。

仲よく「すごろく」をしながら、冬休みのことについて話をしました。

さらに仲よくなってよい思い出をつくっていけるとよいですね。

6年生は新年に向けて、書き初めの練習を行いました。3回の練習を通して、少しずつ上達していく姿が見られました。

1回目は、文字の大きさに気を付けながら、紙いっぱいに力強く書くことを意識しました。

2回目は、始筆と終筆の形を整えることを意識し、筆の入り方や止め方を丁寧に練習しました。

3回目は、決めの一画の筆の抜き方に注意し、流れるような線を目指して仕上げました。

練習を重ねるごとに、子どもたちの表情は真剣になり、作品には自信と成長が感じられます。新年の書き初め本番が楽しみです。

2学期後半の体育の単元は、マット運動からの跳び箱運動です。

マット運動で身に付けた、身のこなしを跳び箱運動にも生かして取り組んでいます。

開脚跳び、台上前転、かかえこみ跳び等、

自分が出来そうな技を、出来そうな段で、出来そうな向きで挑戦しました。

友達とアドバイスをし合ったり、励まし合ったりして何度もトライしていました。

身体で覚えた動きは、大人になっても忘れないことでしょう。

11月21日(金)のお昼から5時間目にかけて6年生親子活動を行いました。

活動の一つ目は「親子給食」。

子供たちが給食をよそい、来てくださったお父さん・お母さんと向かい合って食べました。子供たちのちょっと照れくさそうな表情、「おいしいね」と親子でほほ笑み合う表情が素敵でした。お父さん・お母さん方も中学生以来の学校給食の味はいかがでしたか?

二つ目の活動は「体育館でのレクリエーション」。

ゲストティーチャーの方をお招きして、正しい姿勢と歩き方を教わりました。そして、体幹や肩甲骨・股関節を鍛えるトレーニングとなるいろいろな歩き方で歩いてみました。

「アニマルウォーク」が始まると、クマにキリンにカエルにワニとどんどん難しく、ハードな歩き方になっていきます。上手に歩けた友達や、がんばってゴールにたどり着いたお父さんに自然と拍手が起きていました。

そして、最後は「手つなぎ鬼」。男女に分かれて手つなぎ鬼をしました。男子の部では、鬼が上手に囲いこみ作戦を考え出し、見事全員を捕まえることができていました。

体力を向上させることで、病気にかかりにくい体になり学習への集中力が増すなど、よいことがたくさんあるそうです。よい姿勢を意識することで、体幹が鍛えられ、体のバランスをよくします。楽しみながら体を動かす方法をたくさん教えていただきました。

今日の温かく楽しい時間を企画・運営してくださったPTA6年学年委員の皆様、ありがとうございました。

11月14日(金) 待ちに待ったカニ給食。

「うぉ~。おっきい。」「足、太ーい!」などなど、

一人一杯のカニをもらって、大喜び。

射水市の味を存分に堪能しました。

10月23日(木)、6年生が校外学習で岐阜県の世界遺産「白川郷」へ行ってきました。

午前中は「白川郷合掌造り民家園」を見学しました。実際に昔の人々が暮らしていた合掌造りの家に入り、囲炉裏や農具などを見ながら、当時のくらしの様子を学びました。

午後は、白川郷の集落を散策しました。合掌造りの家々が立ち並ぶ美しい風景の中を歩きながら、自然と共に生きる人々の知恵や工夫を感じることができました。地元の名物を味わったり、お土産を選んだりと、楽しい時間も過ごしました。班ごとに協力しながら見学ルートを確認したり、メモを取り合ったりして、みんなで助け合いながら学びを深めることができました。

この校外学習を通して、歴史や文化を肌で感じることができ、子どもたちにとって貴重な体験となりました。今後の学習にもつなげていきたいと思います。

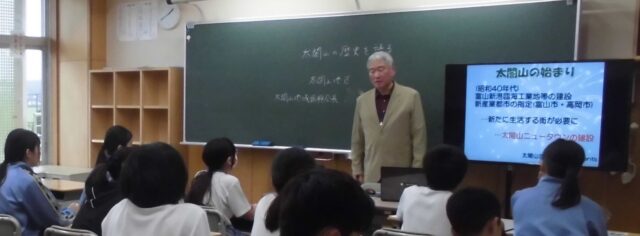

10月16日に地域の方をゲストティーチャーとしてお招きし、私たちの住む町である、太閤山地区、橋下条地区、伊勢領地区の歴史について貴重なお話を伺いました。

昔の暮らしの様子や、地域の発展に関わった人々の努力、今も残る伝統や文化など、教科書だけでは知ることのできない「地域の人々の努力」に触れることができました。

子どもたちは、身近な場所にこんなにも深い歴史があることに驚き、興味津々で話を聞いていました。

今回の学びを通して、地域への愛着や誇りを感じるとともに、これからの社会を担う一人として、地域を大切にしていく気持ちが育まれたように思います。

お忙しい中、子どもたちのために温かく丁寧にお話しいただいた先生方に、心より感謝申し上げます。

児童感想より「伊勢領は、三重県の伊勢神宮が由来だと知った。白馬の話、なぜ黒馬がいるかの話がおもしろかった」「伊勢領は昔、馬や牛を使いながら田んぼ作りをしていたこと、昭和時代には、食料や水がなかなか手に入らないこともあったと知った」「伊勢領の町を大切にしていきたい」

児童感想より「橋下条は昔、海だった。今いるところが昔は海だったと知ってびっくりした」「江戸時代に橋下条という言葉ができた。水がなくて、たくさんのため池を利用していたと知った。橋下条の歴史をもっと知りたくなった」「僕の住んでいる橋下条地区はこんなに素敵で、いろいろなものがあって、いい場所だと分かった」

児童感想より「昔の太閤山は、アパートは2階建てだったり横につながっていたり、今はあまりない建物があったと分かった」「昔は寄せ集めの町で、互いに顔が分からなかった。それを改善するために住民運動会等の様々な取組をしたことを知った。今も様々な人が住んでいるので、あいさつを交わして互いの顔を知り合うようにしていきたい」

10月4日(土)の学習の発表会では、多数のご観覧、励ましの言葉をありがとうございました。

今年度は、劇「エルコスの祈り」に挑戦しました。67人一人一人が自分の役はどんな性格なのかを想像し、役に合ったセリフの言い方や振り付けを工夫しました。合唱「僕らの日々」では、声だけで歌うのではなく、表情で歌詞を表現することを意識しました。また、場面転換の大道具を入れ替えたり、照明も担当したりと、子供自らで創り上げたステージでした。6年間の締めくくりということもあり、子供たちは「どうしたら見ている人により伝わるか」を考えて、よりよいステージにするために全力で取り組みました。

子供たちは、「今までで一番よい演技ができた。」「最高の思い出がまた一つ増えた。」「歌で感謝の気持ちを伝えることができたと思う。」など、一人一人が頑張ってきた成果を十分に発揮し、最高学年にふさわしいステージにすることができました。

卒業まであと半年。

今回の学習の発表会で得た力をこれからの活動で発揮し、学年目標である「華」をたくさん咲かせられるように頑張っていきたいと思います。

小学校生活最後の学習の発表会は、劇に挑戦する6年生。

今日は、ランチルームで練習をしました。

場面ごとにステージに上がり、振りを加えて演技をします。

「ゆっくりはっきり話す」

「文節で切ってセリフを言う」

「誰に向けて言うセリフかを考えて目線を向けて」

「驚くときは、本当に驚くように」

「そろえる動きはみんなでそろえて」

いろいろなアドバイスを受けて、演技がどんどんよくなっていきます。

きらっと光る演技をする人も出てきました。

10月4日の本番に向け、これからどんな劇になっていくのか楽しみです。

9月3日(水)から9月4日(木)に国立能登青少年交流の家へ宿泊学習に行きました。

普段の授業では経験することができない活動を共にすることで、学びの多い、貴重な2日間となりました。

「ラインオリエンテーリング」

班で地図を見て協力しながら、ポストを探しました。

「アーチェリー」

少しでも多くの矢が中心に当たるように工夫しながら、集中して矢を放ちました。

「サイクリング」

大自然の中を自転車で走り、風や音や風景を楽しみました。

「キャンプファイア」

みんなで1つの火を囲み、迎え火の集いやゲームをすることで、学年の絆がさらに深まりました。

「野外炊飯」

準備から片付けまで、一人一人が一生懸命自分の仕事に取り組み、どの班もおいしいガパオライスを作ることができました。

どの活動でも、友達と共に助け合う姿がたくさん見られました。

この宿泊学習で学んだことを活かし、「チャレンジ」の気持ちをもって、残りの小学校生活も力を合わせて頑張っていきます。